|

Experiment des Monats

|

Die ersten endothermen Reaktionen zwischen Salzen wurden im 19. Jhd. von J. H. VAN'T HOFF beobachtet. In der Folgezeit wurden zahlreiche unterschiedliche Gemische untersucht. Sie beruhen überwiegend darauf, dass kristallwasserreiche Salze umgesetzt werden, wobei das Kristallwasser frei wird. Bei der hier vorgestellten Reaktion läuft eine Redox-Reaktion ab, bei der elementarer Schwefel entsteht.

|

|

|

Geräte und Chemikalien:

Eisen(III)nitrat-Nonahydrat,

Natriumthiosulfat-Pentahydrat

Bechergläser, Thermometer.

Durchführung:

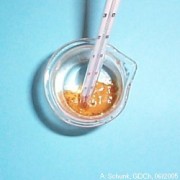

In einem Becherglas 10,1 g (0,025 mol)

Fe(NO3)3·9H2O

mit 9,3 g (0,0375 mol)

Na2S2O3·5H2O

als Feststoffe mischen. Es entsteht nach kurzer Zeit eine

Suspension, in der hellgelber Schwefel und dunkelbraunes

Eisenhydroxid gut zu erkennen sind. Mit einem Thermometer

wird die Temperaturänderung gemessen. Sie beträgt bei

den angegebenen Substanzmengen etwa –20 K, die Temperatur sinkt

also beispielsweise von 20°C auf ca. 0°C. (Bei der abgebildeten

Durchführung wurde bei einer kleineren Substanzmenge ein Absinken

auf +6°C beobachtet.)

Für ein optimales Ergebnis sollten zwei ineinander gestellte

Bechergläser mit einer dazwischen liegenden Isolierschicht

(z.B. aus Styropor) verwendet werden.

Erklärung:

Der zentrale Prozeß ist der Zerfall von Thiosulfat in Schwefeldioxid

und elementaren Schwefel. Die Triebkraft der Reaktion ist die Freisetzung

des Kristallwassers der beiden eingesetzten Salze und die Entstehung des

gasförmigen SO2. Die Zahl der Teilchen und damit die Entropie

nimmt dabei erheblich zu. (vgl. EdM 07/2003)

Dies führt dazu, daß der endotherme Prozeß freiwillig

und spontan abläuft.

2 Fe(NO3)3·9H2O +

3 Na2S2O3·5H2O

2 Fe(OH)3 +

6 NaNO3 + 3 SO2 +

3 S + 30 H2O

2 Fe(OH)3 +

6 NaNO3 + 3 SO2 +

3 S + 30 H2O

Gefahren:

Das bei der Reaktion entstehende Schwefeldioxid wirkt ätzend bzw. reizend.

Eisennitrat ist, wie alle Nitrate, brandfördernd.

Entsorgung:

Die Rückstände werden zum Schwermetall-Abfall gegeben.

Literatur & Links:

Heinz Schmidkunz: "Neue spontane endotherme Reaktionen kristalliner Substanzen"

Chemkon, 9 (2002), 175-178

Mai 2005: Der Baumannsche Versuch

zurück zum aktuellen Experiment

zurück zum aktuellen Experiment

Seite erstellt am: Dienstag, 31. Mai 2005, A. Schunk, GDCh, Frankfurt/Main.

Für den Inhalt externer Seiten wird keine Verantwortung übernommen!